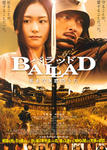

「BALLAD 名もなき恋のうた」

監督:山崎貴

製作:上松道夫、阿部秀司、島谷能成、飯島三智、島本雄二、永井秀之、本間憲、加藤良雄、諸角裕、亀井修、島村達雄、水野文英、吉田鏡

プロデューサー:安藤親広、松井俊之

原案:原恵一

脚本:山崎貴

撮影:柴崎幸三

編集:宮島竜治

音楽:佐藤直紀

助監督:山本透

出演:草なぎ剛、新垣結衣、大沢たかお、夏川結衣、筒井道隆、武井証、吹越満、斉藤由貴、吉武怜朗、波岡一喜、菅田俊、織本順吉、油井昌由樹、綾田俊樹、矢柴俊博、飯田基祐、香川京子、小澤征悦、中村敦夫

「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦」が面白かったのでリメイクである「BALLAD 名もなき恋のうた」をかなり構えて観た。

はっきり言えば、この程度かという印象。

と、言うのも「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦」では一番大きな主題である『死』というテーマがある。

ギャグを散りばめた演出で面白おかしく描いていても、子供にとっての『死』とは何なのか。争いごとで何故、人が死ななければいけないのか。そういったテーマが「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦」では大部分を占めていた。

そこに井尻又兵衛由俊と春日廉という武士と姫の恋という別のテーマを与えられることで、登場人物に深みを与えラストのシーンで大きな主題である『死』というテーマをより深いものにしているのだ。

それを「BALLAD 名もなき恋のうた」では恋模様に主軸をおいてしまったために真一が感じる人の死というテーマが薄れてしまった。

また、真一が井尻又兵衛の死を体験するシーンでは、どこか違和感を感じた。

井尻又兵衛の死を体験する真一がどこか心の奥で不思議とは思っていないような、そんな何かしこりのようなものを感じた。

それは現代社会が死を身近に感じているからなのだろうか、単純に監督の演出力によるのか、わからないが…。

それ以外は余りにもスタンダードすぎる映画。

ステレオタイプな演出に脚本、ひねりも何もなくて、「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦」では自然な演出も、「BALLAD 名もなき恋のうた」では泣かせようとするクドい演出に見えてしまった。

山崎貴監督はエンターテイメント映画の監督としてはとても力量があると思う。

見せるとこでは大きく見せるし。

だが、この映画だけはやはりいただけないなぁ。

PR